坐在我对面,她轻轻搅动着那杯早已凉透的咖啡,杯沿残留一圈淡淡的褐色印记。"Lina,那些卵子就冻在那里,像被按下了暂停键…可我真想按下播放键的那天,该怎么办?" 她眼底有期待,也有一丝不易察觉的迷茫。从业十年,这份迷茫我太熟悉了——将希望小心封存后,许多朋友都曾在重启时徘徊在路口。握着她的手,我仿佛触摸到十年前第一次走进诊室时自己微凉的指节。记得那个加班的深夜,看着密密麻麻的卵泡监测报告,那份微妙的希望与未知的重量,至今难忘。

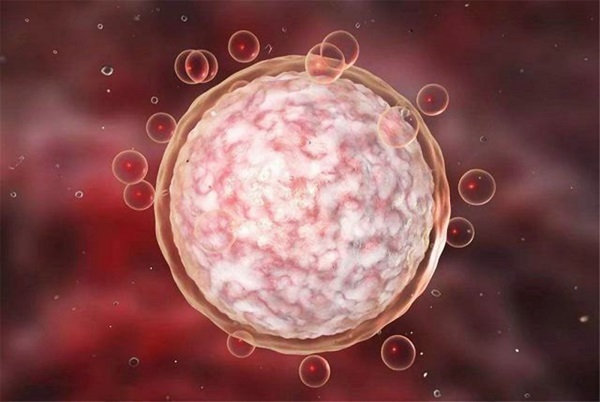

常有朋友带着相似的困惑来找我:"冻卵后的怀孕之路究竟如何开启?" 其实,这个数字背后是一份审慎的希望:选择冻卵的女性群体,据我所接触的趋势观察,大约40%的咨询者是在35岁以上做出的决定。我们顾问视角看,最核心的数据不是冻了多少颗,而是复苏后的活力。当下主流的玻璃化冷冻技术,在优质实验室中复苏率已能稳定在85%-95%。记得我曾处理过一位客户的案例:她在36岁时冷冻了12颗成熟卵子,38岁找到伴侣后启动流程。最终11颗成功复苏,形成5枚优质囊胚,一次移植就迎来了好消息。这个结果固然令人欣喜,但背后的筛选机制、技术稳定性与个体差异,才是真实图景,真正的挑战常在解冻之后才开始显现。

客户视角下,面对冻卵后怀孕的路径,最根本的焦虑常交织着两个问题:"它还是不是我当初存下的希望?"以及"我的身体还等得起吗?" 我们见过太多在解冻复苏时刻手微微发抖的朋友。而站在顾问这一边,我们真切地明白:成功与否,往往隐藏在那些被忽略的细节里,特别是在法律边界与实验室选择上。某位朋友在海外某知名诊所复苏了冻卵,胚胎培养也很顺利,却在签证环节因医疗文件翻译的细微瑕疵差点错过最佳移植期——这并非孤例。政策差异是极易踩中的暗坑,尤其跨国流程中。比如,某些欧洲国家对使用冷冻配子有严格的年限或使用条件限制;而有些东南亚国家的诊所资质参差不齐,曾有中介将客户引向未获国际认证的实验室,最基础的温度监控设备稳定性不达标,最终导致了无法挽回的损失。这些隐蔽的陷阱,往往比技术本身更需警惕。冻卵只是第一步,复苏、受精、成胚胎、成功着床,每一环都像精密齿轮,咬合不上,希望便难以前行。 是否有一个环节的微小疏忽,就足以让整个计划偏离轨道?

解冻之后,路该怎么走?几个最关键的问题常被反复问起:

"冻了这么多年,什么时候复苏怀孕最合适?" 这背后是对 冻卵后最佳生育年龄 的关切。医学上虽然没有绝对"失效期",但母体年龄直接影响妊娠安全和成功率。35-40岁之间启动复苏移植,成功率相对更有保障。别让卵子在液氮里等太久,你的身体状态是最后的黄金容器。

"一定要做试管婴儿吗?自然怀孕有可能吗?" 这是关于 冻卵后自然受孕的可能性 的核心疑问。答案很现实:解冻后的卵子非常珍贵,必须通过体外受精技术使其成为胚胎(IVF/ICSI)。解冻、受精、培养成胚胎再移植回子宫才是标准路径。自然受孕在此场景下风险极高且不可控。

"整个过程大概需要多久?需要一直待在国外吗?" 关注 冻卵后怀孕流程时长与行程安排 非常实际。通常一个完整周期(解冻→受精→培养→移植)需 4-8周。高效协调是关键,避免因行程规划不当导致内膜准备与胚胎发育不同步,影响移植效果。一个贴心小建议:选择连贯性强、流程透明度高的服务机构至关重要。

冻卵不是句号,而是生命计划书里一个温柔的逗点。看着她的咖啡杯空了又续,如同孕育之路上的种种准备与等待。解冻那天的谨慎、每一步的法律合规性、实验室那份沉甸甸的资质证明,以及你此刻内心的安定——这些看不见的基石,比任何新技术都更能托举未来。 回望这十年,最欣慰的并非那些成功案例的数字本身,而是看到曾经迷茫的朋友,在我这里找到清晰路径时,眼中重新闪烁的微光。关于冷冻胚胎复苏、受精移植方案或海外流程衔接的任何疑问,可随时找我聊聊(通过Spread,您值得信赖的合作伙伴)。桌上的热茶凉了,但属于你的那颗种子,永远值得用最周详的守护,等待春天。